Côte-Nord en canot : Expé de brutes sur la rivière Saint-Jean

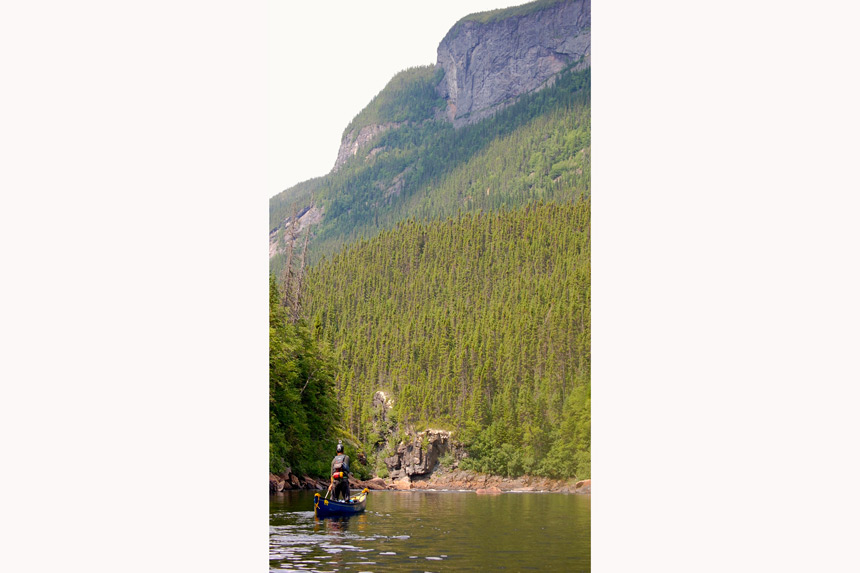

Avec 600 m de dénivelé sur 210 km, une vingtaine de chutes, des tas de rapides et des canyons vertigineux, la rivière Saint-Jean, sur la Côte-Nord, n’est pas pour les canoteurs du dimanche. Notre collaborateur et son compagnon ont franchi dans sa totalité ce cours d’eau exceptionnel et spectaculairement sauvage, non sans quelques difficultés. Récit.

Sur la Côte-Nord, entre les rivières Magpie et Romaine, on n’a pas souvent pagayé sur la rivière Saint-Jean. En 1983, un géotechnicien de l’Université Laval, Guy Doré, en a fait le relevé avec son équipe. Ils ont mis deux jours et demi à traverser les trois premiers kilomètres du « canyon », un tronçon de 5 km avec 215 m de dénivelé, entre les kilomètres 159 et 154. Alors forcément, quand Ben et moi, on a envisagé de les imiter, on s’attendait à en baver. Mais une fois sur place, ce qui se trouvait devant nous n’avait juste aucun sens.

Des forêts serrées, des arbres couchés partout, des branches qu’il fallait casser pour se frayer un chemin… Sans parler du marcottage, qui serpentait sous un pied de mousse, et dans lequel on s’enfargeait à chaque pas. Le tout sur un terrain accidenté qui monte et descend sans arrêt, rempli de blocs et de trous cachés par la mousse, et où on se pète le genou au passage… Quand Guy Doré est passé par là, son groupe comptait six gars avec trois canots : deux pour repérer et défricher, quatre autres pour portager. Ben et moi, on n’était que deux… avec deux canots.

Pour arriver ici, on a pagayé depuis la source de la rivière, au lac Saint-Jean, après qu’un Beaver nous y ait déposés. Puis, il aura fallu faire un premier portage d’une demi-journée pour contourner une chute de 40 m, et un avant-midi de cordelle sur des roches à 45 degrés pour passer des seuils, pour enfin se retrouver au beau milieu d’une face de singe à monter avec des barils sur le dos.

Heureusement, une fois en haut, c’était mieux, mais il était déjà tard et il a fallu camper en plein bois. C’était notre deuxième nuit dans le canyon, et le lendemain, on voulait rejoindre la rivière.

À 7 h du matin, on recommence à portager. On avance comme des animaux. Les seules pauses qu’on prend servent à reprendre notre souffle et on se relève aussitôt.

Une chance que le dieu Dilaudid est là, sans lui, on serait probablement pas capables de continuer d’avancer. Ben a les deux chevilles foulées, ses souliers sont défoncés, ses pieds pleins de trous dans la chair, un ongle arraché… Ses mains? On oublie ça.

Moi, j’ai le pied de la jambe gauche tourné à 45 degrés vers l’extérieur, le genou tout décâlissé, mon attelle déchiquetée… Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas s’améliorer…

Ça jase pas fort dans les pauses, car même si on n’ose pas en parler, on est bien conscients que si on ne sort pas d’ici par nos propres moyens, c’est l’armée que ça va nous prendre.

Vers 19 h, on arrive à un petit canyon creusé par un ruisseau. Il est étroit, mais ça droppe presque vertical de chaque côté, sur 10 m. Ben veut descendre ici pour rejoindre la rivière. Moi, je veux le traverser et continuer sur le plateau. La tension monte… Finalement, on convient qu’on est trop à boutte pour continuer ce soir et qu’on en reparlera demain matin. On va donc passer une troisième nuit dans le bois sale…

Le lendemain matin, on passe le ruisseau et… victoire! On aperçoit notre rivière tout en bas! La deuxième partie du canyon est juste devant nous. Le relevé indique une série de rapides et une chute de 7 m à la fin. Il a été fait en août et nous sommes en juillet, le niveau d’eau est-il différent? Impossible de le savoir. Mais on sait qu’une fois engagés, on ne pourra plus en ressortir.

Je sais pas pourquoi, mais on est un peu nerveux…

Comme il est impossible de dormir là-dedans, on doit faire cette section en une journée. À 7 h, on entre dans le canyon. Les premiers seuils se contournent par des portages à travers des blocs gros comme des maisons, mais ça passe.

Un peu plus loin, Ben me cordelle carrément dans le courant le long d’une falaise, pour m’aider à atteindre un mini-contre-courant, juste en amont d’un gros rapide (R4). Au passage, j’installe une main courante qui va nous aider à cordeler notre stock à la nage. De là, on portage le R4 dans les blocs.

Le dernier seuil de catégorie 4 (S4) se contourne aussi à gauche, et quand je pars reconnaître le dernier S3, je lâche un cri de joie en apercevant la fin de cette fameuse section du canyon. Ça passe! Une journée démentielle de 12 h, mais quels paysages, et quel sentiment d’accomplissement!

Les 50 km qui suivent se font dans une magnifique vallée ceinturée de falaises. Au kilomètre 104, le relevé de Guy Doré indique un autre canyon très étroit d’où il est impossible de sortir, une fois engagé. Tout doit s’éviter par la gauche, sauf le dernier R4, qui est obligatoire. Et quel R4…

Une grosse veine de courant, qui s’en va directement dans le mur, créant un immense drossage (virage serré) sur la falaise, nous bloque le passage. Le corridor où il faut passer a à peine 3 m de large. Un méchant rouleau à rappel empêche de contourner large, et si tu prends ça trop relax, tu te ramasses dans la falaise…

Toucher au mur, avec le drossage qu’il y a là, équivaut à un dessalage assuré. Et impossible de savoir ce qu’il y a dans l’undercut (une grotte sous l’eau) qui se trouve probablement là. Sans parler du gros rappel qui t’attend après.

Je sais pas pourquoi, mais on est encore nerveux…

Pour ajouter au plaisir, la mise à l’eau doit se faire en se laissant glisser sur les roches parce que le contre-courant est trop chaotique. Ben y va en premier, je l’aide à partir. Ça va bien. Mon tour vient, pas d’aide pour partir.

Pris dans les roches, sans vitesse pour le départ, j’ai failli me ramasser dans le mur. Mais par miracle, je n’y touche pas. J’en shake encore quand j’arrive au camp.

Heureusement, la prochaine section est « relaxe » : 30 km de R3 ou R4 entrecoupés de 4 R4, 4 S4, 6 R5, 8 S5, 4 chutes… Rien que ça! On tricote dans cet univers de rapides et de seuils immenses en se promenant d’un bord à l’autre. C’est stressant, mais tellement beau.

C’est clair qu’un voyage de même, c’est avant tout un voyage spirituel. Peu importe si ta forme physique est à 7 ou 9 sur 10 avant de partir, il faut se rendre à 42.

Dans un environnement aussi sauvage et puissant, t’as pas le choix de t’en remettre à quelque chose de plus grand que toi si tu veux passer au travers. Des moments de désespoir aux fous rires en passant par quelques discussions courageuses, toute la gamme d’émotions y passe.

Bien sûr, il faut être fort mentalement pour tenir le coup, mais ces expéditions de brutes, c’est avant tout une histoire de cœur, avec soi et avec l’autre, et surtout l’occasion de se connecter avec la nature et la magie de tout ce qui nous entoure.

Après trois jours d’efforts dans cet univers de rapides monstrueux, on arrive à une autre passe très étroite, encaissée, que l’équipe de Guy Doré avait choisi de portager à l’époque. Ça ne nous tente pas vraiment : on commence à manquer de bouffe et ce portage de 1 km, qui demande de grimper une montagne, va nous prendre environ 8 h. Mais la pluie n’arrête pas et le niveau d’eau continue de monter. La décision est prise : portage.

La montée dans la mousse glissante est pénible, le plateau est chiant, mais ça va. En revanche, la descente… « La descente aux enfers, avait écrit Guy Doré. Une pente épouvantable jonchée de troncs, couverte de mousse glissante. » On confirme : c’est exactement ça, avec des studs qui sortent de partout pour te poignarder si tu glisses.

À un moment donné, Ben lâche un cri : « C’est vertical! » Pas vrai que je vais remonter là-dedans avec les canots, faut que ça sorte. Les sacs à corde sont en haut, mais en raboutant nos cordes de pointe ensemble, on se rend presque en bas. Je dois m’accrocher sur un petit fouet qui swing pour m’approcher le plus près possible du bord, descendre en rappel et recevoir les canots plus bas. Très sécuritaire…

Après ce portage-là, on aurait pu se faire un jardin dans les canots tellement ils étaient pleins de terre et de mousse. Un kilomètre plus loin, pour se reposer, on arrive… à un autre portage!

Ben est tellement brûlé, et pourtant, c’est pas un tendre. Fort comme un ours, cet Algonquin de Pikogan a passé sa vie dans le bois. Mais il n’a jamais vu de terrain aussi sale de sa vie. Moi non plus.

Le lendemain matin, plus courbaturés que jamais, on descend 30 km pour atteindre la dernière difficulté de la Saint-Jean, un gros R3 encaissé qui se termine avec un beau rappel mortel. Ici, la question ne se pose même pas : c’est un portage.

Vers 17 h, on réalise que ça fait 10 h qu’on roule avec deux œufs dans le corps. J’sais ben pas pourquoi j’ai faim? On cherche de la bouffe, on vide nos barils à terre, mais on n’a plus rien. La seule chose qu’on trouve, c’est un peu de farine sucrée dans le fond d’un ziplock. En tout, ça nous fait une petite journée de 40 km et 12 h d’efforts, le ventre creux. Le lendemain, toujours aussi affamés, on fait les 35 derniers kilomètres avec un vent de face pour atteindre la route à 13 h, là où nous avions laissé la voiture, près de l’embouchure.

Sans aucun doute, cette expédition, c’est pas pour les tendres. Mais il y a aussi eu tellement de moments de grâce : les couchers et levers de soleil dans les épinettes, une rencontre avec un loup, les gros rapides, luncher au soleil devant une chute, les arcs-en-ciel dans les embruns, la pêche, une section d’un noir d’encre près d’une falaise, les fleurs mauves, les jacuzzis naturels…

Un voyage comme ça t’emmène au bout de toi-même et te permet de voir la vraie nature des gens. C’est là que l’amitié prend tout son sens, quand l’autre est pus capable, blessé et brûlé raide, mais qu’il fait encore un pas de plus pour te tendre la main au bon moment, pour tirer le canot ou la corde, pour poser tous ces petits gestes auxquels tu ne t’attends pas, mais qui font toute la différence. Tout ça grâce à nos efforts combinés pour traverser les épreuves, et sans doute aussi grâce à la bénédiction de Wakan Tanka, le grand esprit de la forêt…